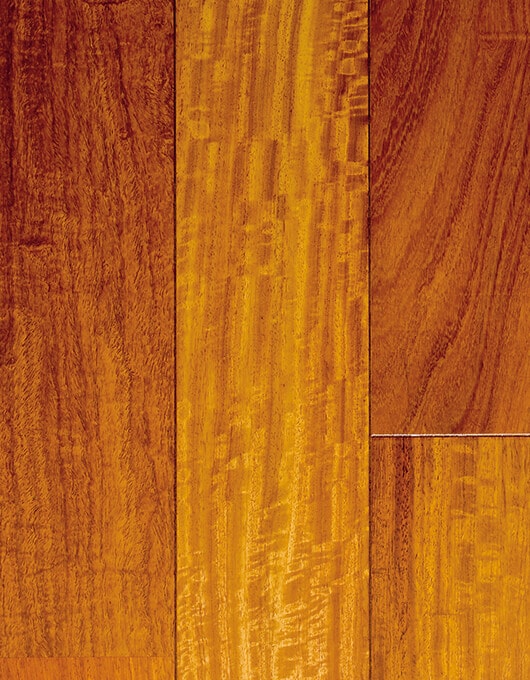

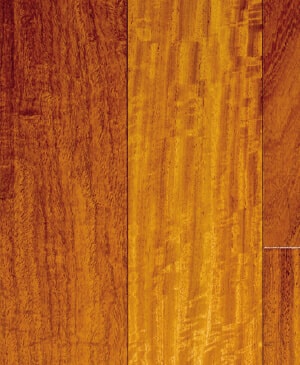

天然木ならではの趣を与えるキャラクター

バークポケット

ノット・ピンノット

照りの表情

多様な木目

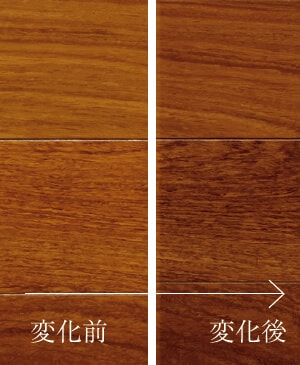

経年変化

親子三世代まで

7〜9世紀にかけて派遣されていた遣唐使。彼らが日本に持ち帰ったさまざまな文物のなかには、珍しい木材や木製調度品もありました。これらは唐からもたらされたということで「唐木」と呼ばれ、現在も宝物として正倉院に収蔵されています。

カリンも、紫檀や黒檀、タガヤサンなどと並ぶ唐木のひとつ。実際は東南アジア原産であるにもかかわらず、こうした背景から中華風デザインの家具に使われることが多いようです。 カリン材はとても硬いため、家具にするには特殊な技術と大変な手間を要しますが、そのぶん耐久性は抜群。親から子へと受け継ぎながら、長く使い続けることができるのだそうです。

光る木

上質なルビーを紫外線にさらすと、高温になることなく光を放ちます。「ルミネセンス」とよばれるこの蛍光現象が、カリンにも起こるのは有名な話。削った木屑を水に浸して太陽にかざすと、美しい青色に輝き出します。16世紀頃のフランスやスペインでは、この神秘的に輝く液体が薬として飲まれていたのだそうです。

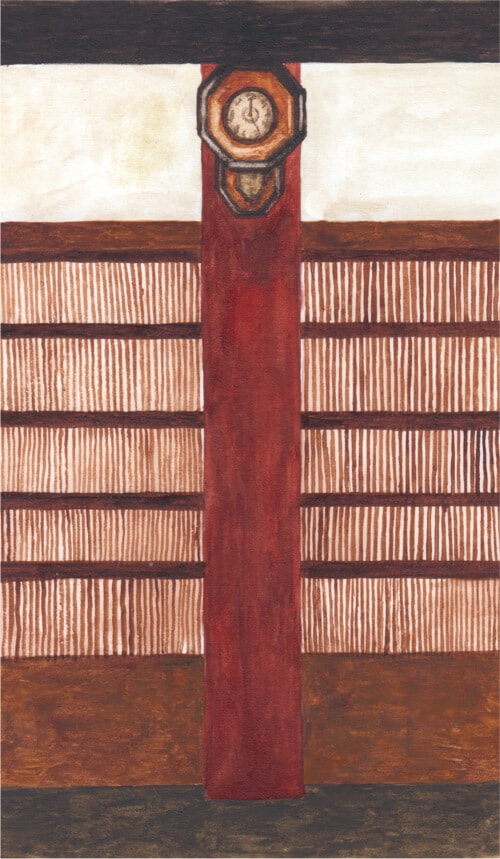

三味線

中国の「三絃」という楽器にルーツをもち、日本には16世紀の中頃に伝来したという三味線。細長い棹にはカリンや紫檀、紅木が使われており、楽器を選ぶうえでの基準のひとつになっています。一方で、皮を張る胴の部分はカリンで作られることがほとんど。音の伝わりがよく、狂いが抑えられるというのがその理由です。高級品の場合はさらに音色を良くするため、胴の内側に「綾杉」と呼ばれるギザギザの波模様が刻まれることもあります。

シロアリも勝てない

なめらかな木目と、赤みがかった深い色合い。こうした魅力に加えて、木材の大敵であるシロアリに強いというのもカリンが珍重されてきた理由のひとつです。古い日本家屋を建て替えるときにも、大黒柱がカリンの場合は腐食していないことが多いのだとか。