靴の生活・素足の生活

[文・デザイン評論家 柏木博]

日本の住まいを椅子式にすることがさかんに提唱されはじめたのは、80年ほど前のこと、つまり1920年代から30年代にかけてのことである。当時、椅子式生活をめぐってさまざまな議論がでた。そうした中で、木檜恕一*1という日本の家具・室内デザイナーのパイオニアのひとりが、日本で椅子式生活が本格的に普及するには40年くらいかかるだろうと述べている。つまり、1960年代になるという予測だった。この予測は、おおむねあたったように思える。

当初、ひと間だけが椅子式の部屋で、ほかは和室だった。それが、60年代以降、急速に逆転した。ひと間だけの和室(畳)、そしてほかは洋間という生活のスタイルへと変化していった。そして、その洋間の床の多くは現在、合板もふくめていわゆる「フローリング」(木質系)*2となっている。じつのところ、かつてはわたしたち日本の住まいは、板の間であった。そこに、やがて畳という特別なマットが置かれるようになったのである。その畳が敷き詰められるようになったのは、鎌倉時代くらいのことだといわれている。

多くの部屋が椅子式に変化したいまも、わたしたちの生活で変わらないところがある。住まい(部屋)で履き物を脱ぐ習慣は、なかなか変化しない。

わたくしごとになるのだけれど、一昨年、研究員としてニューヨークでアパート生活をした。床はフローリングだった。さほど高級なものではなかったが、しっかりして厚みのあるフローリングで、硬い靴底でも容易にへたるようなものではなかった。靴を脱がずに生活するというのが、あたりまえのスタイルである。けれども、結局、わたしは入り口のドアのそばに靴を脱いで日本でいうサンダルに履き替えて暮らしていた。日本のドアとちがって内開きなので、開けたドアに蹴られないように靴を置いていた。靴脱ぎの生活スタイルは変えられなかったのである。

室内では靴を脱ぐ。この感覚は、窮屈な履き物から足を解放してくつろぐということだけにかかわっているわけではない。わたしたちは、室外での履き物を「土足」と呼んでいる。「土足で踏み込む」という表現がある。大切なものを侵害、蹂躙することを意味している。だから土足で室内に入ることは、どうも躊躇する。

わたしたちにとって、内と外には、メンタルな「しきり」があり、履き物を脱ぐことは、そのことと深くかかわっているようなのだ。どうやらわたしたちは「うち」を「清い」「聖」なる場と考えてきたようだ。そこには「外」の「汚れ」「俗」を持ち込まないようにという気持ちがしだいにつくられてきた。

わたしたちが履き物を脱いで室内に入る場所は、「玄関」である。日本の玄関は古代からあるわけではないが、禅寺の形式がひとつの起源となっている。禅寺では、玄関は宗教的な入門を意味していた。それはさらに意味が転じて禅寺の方丈の入り口を意味するようになっていった。玄関は俗世界とは異なった世界への入り口を意味している。玄関は内部と外部をつなぐ空間というだけではなく、もともとはどうやら、俗世界とは異なった世界への入り口を意味していたようである。

履き物を脱ぐ玄関という空間は、その俗世界を象徴する「履き物」を脱ぐ場所となっている。ある時からわたしたちは、履き物を脱ぐことで、俗世界とはちがった場=ウチへ入るという感覚を持つようになったのだろう。そうした意味を持つ玄関という空間をわたしたちは、住まいに取り入れたのである。

キリスト教においても、聖なる空間で履き物を脱ぐという意識はあったはずだ。キリストは最後の時を前にして、弟子たちの足を洗っている。この逸話は足や履き物についての意識を物語っている。また、インドを旅行した際にヒンドゥー教の寺院で靴を脱ぐようにいわれた経験がある。しかし履き物を脱ぐのは特別な空間だけのことのようである。

家に禅宗の「玄関」を設けたということは、住まいを「外」とは「しきる」意識を示している。玄関で履き物を脱ぎ、「しきり」をする。「草鞋を脱ぐ」「下駄をあずける」「足を洗う」など、わたしたちは意識の変化を履き物や足であらわす。

他方、クリスマス・キャロルではスクルージはこの世を去って亡霊となっても靴を履いる。映画『ダンス・ウイズ・ウルブズ』(1990年、監督・主演ケビン・コスナー)では、冒頭の場面で、死を意識した瀕死の主人公ジョン・ダンバー中尉が、ブーツ(靴)を履かせろと懇願する。アメリカでは、気持ちを引き締めるということを「靴のひもを締める」という。欧米では靴は尊厳とかかわっているようなのだ。

板の間でもわたしたちは靴を脱ぐ。気持ちを解放させるとともに、清らかさや脱俗への気分が潜在的にうごいているようなのである。

ガラクタ経済を廃棄する

ところで、話しを冒頭の洋間と和室の折衷にもどして、少々話題を変えたい。

さきにふれたように、現在のわたしたちの家には和室がひとつだけ残されている。明治以来、わたしたちの住まいは、しだいに椅子式の生活に変化してきたことの結果である。

洋式の住まいを最初に持ったのは、明治の支配層の人々だった。彼らは、広大な敷地に大きな日本家屋とともに、やはり大きな洋館を持ち、和洋それぞれ両方の生活様式を使い分けるという贅沢な暮らし方をした。

ふだんの暮らしは日本家屋、そしてお客を招いたり、公的なことがらには洋館を使う。公私の使い分けを洋の東西で行ったのだ。この習慣は、住まいの空間だけでなく衣服にまで及んでいた。公的な場所では背広、家に帰れば和服という習慣を生み出したのである。

椅子が中産階級の日本の住まいで使われるようになっていったのは、すでにふれたように1920年代のことだ。さらに椅子が広く浸透するのは、第2次世界大戦後のことであった。ひとたび椅子が普及した後の日本の生活様式では、和室が辛うじてひと間だけが残されたというわけだ。

つまり、明治以降のわたしたちの住まい、そして暮らし方は、どのようにして和と洋を接合するか、和洋のせめぎ合いが大きなテーマとなってきたのである。

その結果、わたしたちは、和洋折衷のスタイルを生み出してきた。それは、近代以前の日本の住まいのスタイルを少しずつ捨てることでもあった。明治末年に杉本文太郎*3という人が、日本住宅や庭園について多くの本を書いている。そうした本の中で、 彼は、日本の住まいのあり方や室内のしつらえ方の知識が失われていくと記している。明治末期には、日本の住まいのスタイルが変化しはじめていたことをうかがわせる。

こうした住まいのスタイルの変化が悪いわけではない。いまや和洋の生活の良さをわたしたちは受け入れている。したがって、和洋折衷の心地良い定番スタイルの住まいこそが必要なのだ。だが、現象としてみれば、結局、新しい安定したスタイルをなかなか生み出せないまま来ていることによって、少なからぬ問題を生んでいるように思える。

日本の近代の住まいは、和洋のスタイルのせめぎ合いによって変化し続けることになるが、第2次大戦後はその変化がとりわけ激しいものとなった。それは、次々に新しいスタイルが商品として出現し、しかも、それはちょうど流行の衣服や工業製品と同じように短期間のうちに次々にうち捨てられてきた。その変化の激しさが、わたしたちの生活環境の様式になってきたともいえる。

実際、戦後日本の住宅は25年から30 年で建てかえられてきた。つまり、使い捨ての住宅なのである。使い捨てを前提にするのであれば、そのスタイル(デザイン)はさほど永続性を考慮する必要はない。

しかしながら、永続性を考慮することなく使い捨てする、こうした住まいに対して、この数年、どことなく居心地の悪さを感じる人たちがふえてきたように思える。また、短期間で廃棄物となるような住宅は、自然環境にも負荷が大きい。そこで、メーカーも国も耐久性を持つ住宅を提供する、あるいはすべきだと、このところ発言しはじめた。

だが、問題はスタイルなのである。たしかに、耐久性を持った住宅の構造は可能だろう。しかし、それだけでは本当の耐久性は実現できない。耐久性、持続性を持ったスタイルを提案することが必要なのである。

話を男性用スーツにたとえてみよう。20年耐久性を持つスーツをつくっても、スタイルが流行遅れとなり、着ることができない。20年以上流行遅れにならない、いわば定番デザインができれば別である。住宅も同様である。つまり問題は長い耐久性を持つスタイル、そして安定した生活の仕方を提案できるかどうかなのだ。

かつて政治学者のダグラス・ラミス*4が「朝日新聞」(2002年1月5日)に、日本の経済が「ガラクタ」で成り立っていることへの批判を寄せた。わたしたちは、必要でもないガラクタを消費しており、そのガラクタ消費のために労働し続けているというのだ。

わたしたちは、経済力がないから、ガラクタを購入しているというわけではない。スタイルが変化し続けるガラクタの中で生活することに慣れきっているからなのだ。

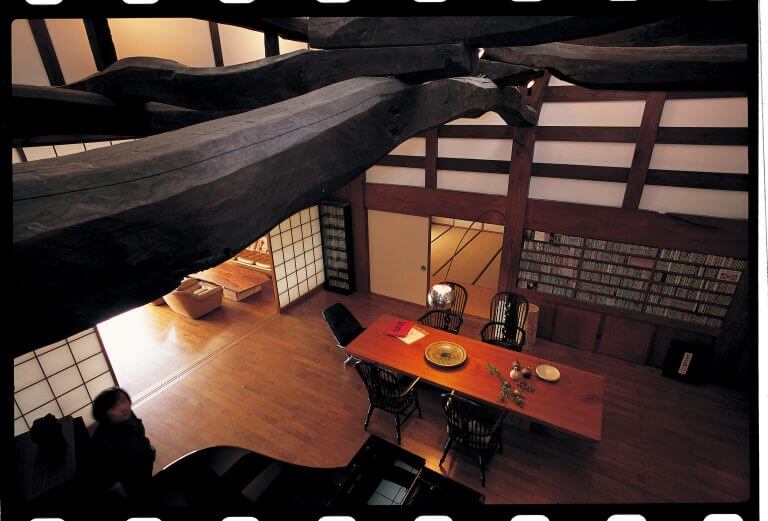

たとえば、わたしたちは100万円のクルマを4年ほどで使い捨てている。同じ金額で安定したスタイルのテーブルと椅子を購入したらどうだろう。おそらく何代にもわたって、使うことになる。このところ古民家を再生利用することが注目されている。それは古民家が使い捨てられない安定したスタイルを持っており人々は、長くそこで生活できることに気づき始めているからなのである。

使い捨てのガラクタ生活から脱却するためには、安定したスタイルを生み出す必要があるのだ。和洋折衷を受け入れながら心地良い持続的スタイルをつくりだすことが大きなテーマとなっている。

(*1)木檜 恕一(こぐれ じょいち)

戦前日本のデザイン界に大きく貢献した洋家具デザイナー。東京高等工芸学校木材工芸科の教授として家具デザインを担当。木材工芸というジャンルを確立し、洋家具による生活様式の普及に力を尽くした。

(*2)フローリング

床を張ること。床仕上げ材を張った床または床仕上げ材の総称。日本では床仕上げ用板材をいうことが多い。この場合、床材として従来広葉樹板材が用いられてきたが、最近では表面に広葉樹を張った合板や合成樹脂加工した合板が多く使用される。側面に実はぎ加工、木口面にも接合のための加工を施し、裏面に反り止め加工を施す。

(*3)杉本 文太郎(すぎもと ふみたろう)

『日本住宅 室内装飾法』(明治 43 年 建築書院)の著者。ちょんまげからザンギリ頭へ。明治も 40 年を過ぎると士農工商の身分制解体とともに武家の作法が模倣されていく。その時期の住宅の間取りや設えの変化のありさまを知ることができる。著者の杉本はこれ以後も何度も同様の手引書を執筆している。このたび同書が『叢書・近代日本のデザイン明治篇』全 9 巻(ゆまに書房)の第 8 巻として復刻された。近代日本の造形文化とその固有性を浮き彫りにする画期的シリーズ。

(*4)ダグラス・ラミス

1936 年サンフランシスコ生まれ。政治学者。元津田塾大学教授。現在、沖縄を拠点にして執筆や講演活動を続けている。著書『憲法と戦争』(晶文社)『経済成長が無ければ私たちは豊かになれないのだろうか』『憲法は政府に対する命令である』(平凡社)『普通の国になりましょう』(大月書店)他多数。

柏木博氏「心地よい和洋折衷の暮らしを」(『Essence of Live Natural(2008年発行)』より転載)

デザイン評論家

柏木 博 KASHIWAGI HIROSHI

デザイン評論家。近代デザイン史専攻、武蔵野美術大学名誉教授、英国王立芸術大学(RCA)名誉フェロー。

1946年兵庫県神戸市生まれ。2021年没。武蔵野美術大学卒業。視覚的なデザインやもの、空間のデザインを通して、近代の思考や感覚を読み解く作業を行う。

●著書

『日用品の文化誌』岩波書店99年、『モダンデザイン批判』岩波書店02年、『「しきり」の文化論』講談社04年、『視覚の生命力』岩波書店17年ほか多数。

●展覧会企画監修

『田中一光回顧展』東京都現代美術館03年、『ひととロボット展』パリ日本文化会館03年ほか多数。